知道错了就自己过来挨打 古代教师经常体罚打骂学生

时间:2023-12-25 23:15:46

编辑:小读报刊

来源:网络整理

- 默认

- 中

- 大

- 特大

- 宋体

- 黑体

- 雅黑

- 楷体

唐朝时期,入学年龄会稍早些,和现在相仿,6、7岁进学堂。那时,家里条件稍好些的,早早就开始了教育子女,如:孙思邈,7岁入学,已经可以“日诵千余言”。

不过,也有人建议入学的年龄要视人而定,可以放宽至20岁。如:明朝魏校在《庄渠遗书》所言,家中若有子弟在6、7到20岁,都要送去读书。但在历史上,真有一位大龄的小学生,北魏人刘兰,进学堂时已经30多岁了。

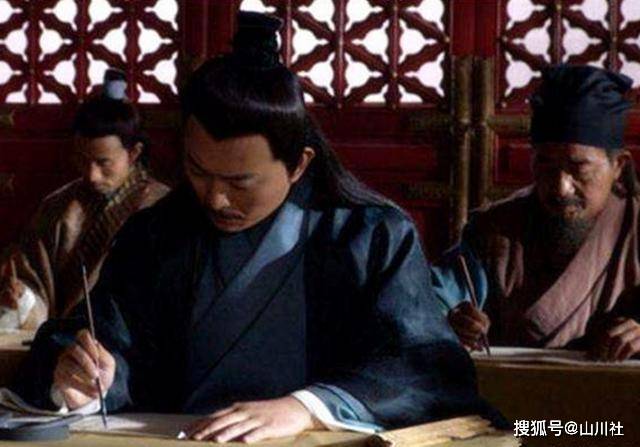

在古时,不好好读书,被先生体罚是很普遍的事,有时甚至连家人一并受罚。明朝黄佐在《泰泉乡礼·乡校》中就明确规定,如果无故逃学达到3次,“挞罚如前,仍罚其父兄”,“挞罚”就是体罚的意思。

然而,有罚自然有奖励,且可以“将功抵过”。明朝的沈鲤认为,勤奋、有进步、遵守校规的学生,就该得到一次免于处罚的奖励,如果遇到需要受罚时可以抵免。此外,明朝的官吏叶春及在办学时,还邀请家长参与学堂管理。

其实,学生的行为考核,也是古时教育注重的一块。

![巨乳萌妹玛鲁娜超短裙盖不住挺翘丰臀[50P] 五月春色深爱网](/d/file/tupian/meinv/2019-02-23/e68f7f4d9f6fff66ea6bed16059b119e.jpg)

曹云金和《爱神箭》

曹云金和《爱神箭》 《我的极品女神》性

《我的极品女神》性 纯爱电影《错了性别

纯爱电影《错了性别 钟丽缇《人鱼传说》

钟丽缇《人鱼传说》 《女医明妃传》伯颜

《女医明妃传》伯颜 《爱人的谎言》童四

《爱人的谎言》童四