一个“戏”字,可以概括苏轼平生对待风雨的态度

时间:2023-12-25 23:27:31

编辑:小读报刊

来源:网络整理

- 默认

- 中

- 大

- 特大

- 宋体

- 黑体

- 雅黑

- 楷体

真宗时确定对官员三年一“磨勘”的考核制度,一般官员只要无大差错,每三年便可迁转一次,逐步爬上高位。而只要达到一定级别,都有“恩荫”亲属为官的特权。这种特权可使中上级官员的子孙、兄弟乃至亲戚、朋友、门客、医生,免试获取官职。

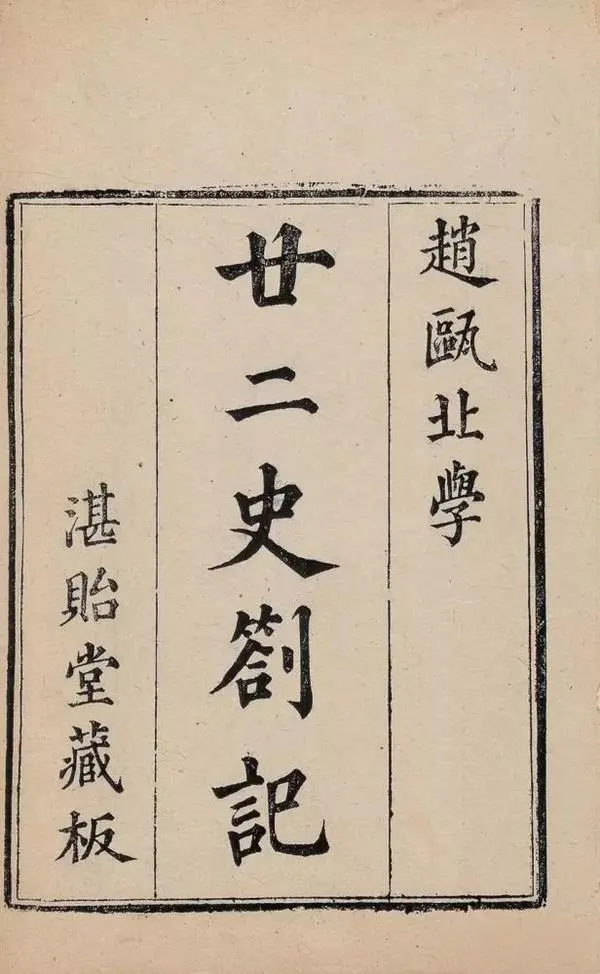

宋朝是一个官僚的乐园。中级官员,特别是高官的俸禄优厚至极。宰相、枢密使正俸中的月钱即有三百千之多,这笔钱可买一百余亩良田。月钱禄粟之外,又有春冬服、随从衣粮和餐钱,还有茶酒厨料、薪蒿炭盐、饲马刍粟、米面羊口之给等。清代赵翼在《廿二史札记》中评“宋制禄之厚”时说:“恩逮于百官者惟恐其不足,财取于万民者不留其有余。”即便比较正直的大臣如寇准,生活也十分奢侈。他的侍妾蒨桃曾写过一首诗予以规劝:“一曲清歌一束绫,美人犹自意嫌轻。不知织女萤窗下,几度抛梭织得成。”

《廿二史札记》

冗兵,由于募兵养兵制而急剧膨胀。宋代兵士的口粮、月钱和衣服,数量颇为可观。此外还有各种特支、赏赐,戍边者有特赏,征行者有预支和额外添给。即使在正常情况下,一名禁军年支达五十千,厢军三十千。仁宗时蔡襄做过一个统计,朝廷百万大军的费用,占国家全部财政收入的六分之五。后来张载说:“养兵之费,在天下十居七八。”朱熹也表达过类似的看法:“财用不足皆起于养兵。十分,八分是养兵,其他用度止在二分之中。”

冗费与冗官、冗兵紧密相关。加之朝廷大兴土木修造楼堂寺观,仁宗后宫数千人,宫廷赏赐动以万计。赵翼提过这么一件事:古代冬至日皇帝一年一度的祭祀南郊,在宋代改为三年一次。为什么呢?因为每祀一次,“大小各官皆得荫子”,“此外又有赏赉”。因“浮费之多”,“不得不改为三岁一举”(《廿二史札记》)。这一切靡费,再包括每年缴纳辽、西夏的岁币及其他赠礼,使王朝出现了严重的财政危机,即所谓“积贫”局面。

![巨乳萌妹玛鲁娜超短裙盖不住挺翘丰臀[50P] 五月春色深爱网](/d/file/tupian/meinv/2019-02-23/e68f7f4d9f6fff66ea6bed16059b119e.jpg)

曹云金和《爱神箭》

曹云金和《爱神箭》 《我的极品女神》性

《我的极品女神》性 纯爱电影《错了性别

纯爱电影《错了性别 钟丽缇《人鱼传说》

钟丽缇《人鱼传说》 《女医明妃传》伯颜

《女医明妃传》伯颜 《爱人的谎言》童四

《爱人的谎言》童四